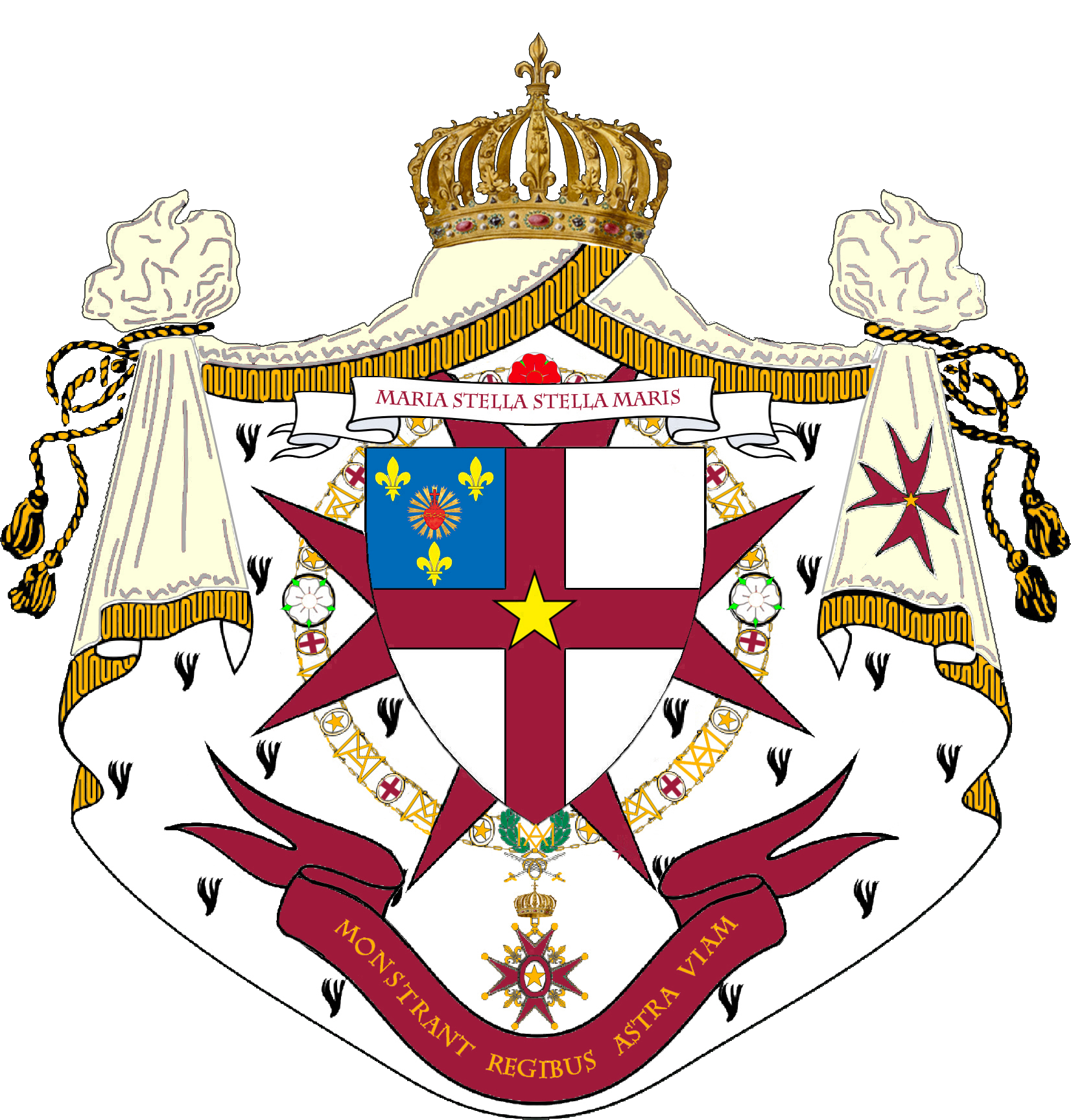

les Armes de France au Sacré-Cœur

Le Blason

Langage de lumière de la chevalerie

Les Ordres chevaleresques ont souvent prévu l’office de roi (ou héraut) d’armes. Ce faisant, ils se conformaient aux règles et à la tradition des Etats dont la plupart (depuis l’époque médiévale) avaient établi un Collège d’armes – que l’on qualifierait aujourd’hui de national. En France, le roi d’armes prenait le nom de Montjoye, en référence au cri de guerre et à la Bannière de France : « Montjoye Saint-Denis ! »

S’il en était besoin, rappelons que l’héraldique (traditionnellement appelée noble science ou science héroïque), création tout à la fois originale et originelle de l’Occident chrétien, est de première importance au sein de la société chevaleresque (comme elle le devint pour l’ensemble du monde médiéval et au-delà d’ailleurs) : elle en constitue son langage spécifique – on pourrait dire son chant, si l’on se réfère au blasonnement ou art de décrire un blason. Langage tout à la fois signifiant et poétique qui parle du et au cœur de l’homme. On peut lire un autre texte portant sur ce sujet ici.

En effet, le blason assume une double mission :

– D’une part, sur un plan spirituel, celle d’incarner la quête, le cheminement intérieur de celui qui le porte dans la réalisation de soi vers son Créateur. A cet égard, la maxime célèbre de Pindare (IIe Pythique V, 72), également citée par saint Augustin et reprise par Goethe : « deviens qui tu es en l’apprenant », illustre parfaitement cette fonction du blason.

Ce cheminement spirituel concerne aussi bien la personne individuelle, le fondateur du lignage, premier porteur du blason comme l’héritier de celui-ci, précisément à titre familial (la Maison, en termes médiévaux) et, bien-sûr un Ordre en tant que famille spirituelle.

– D’autre part, dans une perspective plus historique et sociale, celle de « fixer » et de transmettre à la mémoire chevaleresque comme à celle de l’Histoire, les hauts faits d’armes qui consacrent la noblesse et la renommée de cette famille, de ce lignage.

Il existe donc réellement, en absolu primat par rapport au (haut) fait historique sur lequel le blason peut être construit, une lecture spirituelle des armoiries et ainsi une « voie du blason » puisqu’en vérité celui-ci chiffre et déchiffre les potentialités de qui le porte légitimement, lui souffle le secret de son être et l’invite à son accomplissement dans la lumière de l’Esprit qui est amour.

Nature et Secrets du Blason

Le Moyen Age désignait plus volontiers le blason par le nom de « connaissance » (cognoissance, en vieux français) mais la raison première ne réside certes pas en ce que ce dernier permet, à l’évidence, de reconnaître celui qui le porte.

En vérité, ce terme signifie que le blason est, en soi, connaissance ; c’est-à-dire l’expression d’une sapience, d’un savoir. Et celui-ci est un « savoir être » et aussi un savoir « entendre », ce qui, finalement, est identique.

Cette connaissance est la clef de vie du blason, car le vrai blason est porteur de vie selon l’Esprit. Sans elle, celui-ci n’est, au mieux, qu’une vanité, au pire une caricature.

Nous proposons quelques pas afin d’en saisir la dimension spirituelle qui s’ordonne à une triple nature et selon trois secrets.

I La triple nature de l’héraldique ou science héroïque :

L’héraldique, en effet, est à la fois :

– Une science

– Un art

– Un mystère

1- C’est une science, car les tracés, pièces, meubles, couleurs reposent sur des règles – composant un corpus unique à l’Occident chrétien – qui expriment l’harmonie par nombres et mesures, tant en leur proportions propres qu’en leur positionnements respectifs.

C’est en cela une science sacrée car sa puissance opératoire se réalise par les symboles, justement (à tous les sens du terme) ordonnés, lesquels sont eux-mêmes, dans leur plan, la réalité supérieure qu’ils incarnent.

2- C’est un art, car l’héraldique exprime le beau, donc le vrai (et le bon) comme l’enseigne cette maxime attribuée par certains à Platon et par d’autres à saint Augustin : « le beau est la splendeur du vrai ».

En effet, l’héraldique ne se réduit pas ni ne se confond avec l’esthétique en général en tant qu’expression d’un goût collectif ou particulier, par définition changeant selon l’espace et le temps.

Au contraire, à travers les archétypes des formes et des couleurs qui la caractérisent, elle manifeste la vérité spirituelle du porteur du blason dont celui-ci doit à la fois prendre conscience et l’accomplir librement.

3- C’est un mystère, car l’héraldique révèle (au double sens du terme) une ontologie en ce qu’elle exprime la réalité essentielle de la personne (ou de l’Ordre), sa vocation spirituelle, ses potentialités (incluant même ses fragilités) et condense ainsi son « histoire sainte » personnelle inscrite dans celle de la Révélation chrétienne.

Exprimant ces orientations fondamentales de l’être, le blason, en effet, s’offre comme un authentique mode opératoire dans la voie de réalisation spirituelle.

C’est pourquoi l’héraldique est mystère, lequel, en sa racine grecque, réfère au secret de l’intime de l’âme, aussi bien qu’au silence qui le revêt parce qu’il est indicible à qui ne le vit pas.

***

II Les trois secrets du blason :

1- Le blason « regarde » ceux qui le considèrent plus que ceux-là ne le contemplent eux-mêmes, car il est à la fois icône et vitrail, et donc fenêtre ouverte du ciel spirituel sur notre monde matériel. Il ouvre les yeux, au double sens, objectif et subjectif :

Objectivement, il ouvre les yeux de celui qui parvient à le déchiffrer et qui peut alors le comprendre (étymologiquement, le prendre avec lui au sens de connaître : naître à, naître avec).

Subjectivement, il ouvre ses yeux (il fait lever la lumière de ses symboles) sur celui qui sait le percevoir et répondre ainsi à l’appel que lance tout blason signifiant. Le blason s’ouvre à celui-ci comme à un confident, et dialogue avec lui pour son parfait entendement.

2- Le blason se chante, se « crie » et se profère plus qu’il ne se regarde ; il se donne à écouter plus qu’il ne se donne à voir. Sa vraie nature opère réellement par le verbe plutôt que par les yeux.

Ainsi, le blasonnement (le français fut la langue universelle du blason en Europe) qui décrit le blason en termes spécifiques, lui donnant le ton juste – autrement dit le rythme, le souffle, la vie – est parole créatrice à chaque fois renouvelée du blason peint, dessiné ou gravé, qui concentre son efficience et éveille à son saisissement.

Cette parole pénètre, par l’ouïe, le cœur de ceux qui savent l’écouter avec l’acuité de l’esprit. Le blason est ainsi, en soi, toujours « parlant ».

3- Le blason s’édifie par le dépouillement et non par addition. Construire un blason, ce n’est pas discerner et retenir tout ce qui est important car beaucoup d’éléments le sont dans ce qui constitue un être, une famille (un lignage) ou un Ordre.

Cette édification implique, en effet, le sacrifice non pas seulement de l’accessoire, ce qui peut sembler relativement aisé mais aussi de l’important, pour ne conserver que l’essentiel, ce qui est beaucoup plus difficile voire douloureux.

Mais il s’agit là d’un point clé : l’édification d’un blason nécessite de saisir cette distinction spirituelle, capitale, entre l’important relatif et l’absolument essentiel.

Alors seulement il prend sa dimension signifiante et donc vivifiante : initiatique au plein sens du terme.

Un authentique blason ne doit pas « tout dire », mais exprimer cet essentiel ; et alors « tout est dit ».

***

Pascal, comte Gambirasio d’Asseux

Lieutenant Grand Maître et Roi d’Armes